SDGsなどへの取り組み

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

〜SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」への取り組み〜

日本の医療費は過去最大規模となり、年々増加の一途をたどっています。これは最終的に税金や保険料の形で国民一人ひとりの大きな負担となり、日本の社会保障制度の持続可能性にとっても深刻な課題です。

さらに、入院や手術の増加は医療資材やエネルギーの消費を増やし、結果としてCO2など温室効果ガスの排出量も増加させます。医療費の増大は、経済的負担だけでなく環境負荷の増加という側面でも無視できない問題となっています。

こうした状況を少しでも改善するために、私たちは予防医療と健康教育の重要性を広く伝える活動に力を入れています。成人病や生活習慣病、そして足の健康トラブルに至るまで、多くの疾患は「悪くなってから治療する」流れが一般的です。しかし本当に大切なのは、日頃から良い状態を維持し、病気や障害を未然に防ぐことです。これが個人の負担軽減だけでなく、国全体の医療費削減、さらには地球環境の保全にもつながります。

特に足の健康は「第二の心臓」とも呼ばれ、全身の健康を支える大切な土台です。しかし、外反母趾や浮指、扁平足といった足のトラブルは多くの人に見られ、その多くが放置され、重症化してから対処されるのが現状です。こうした状況を防ぐには、子どもの頃から足の健康に関心を持ち、正しい靴選びや歩き方、足のケアを学ぶことが重要です。

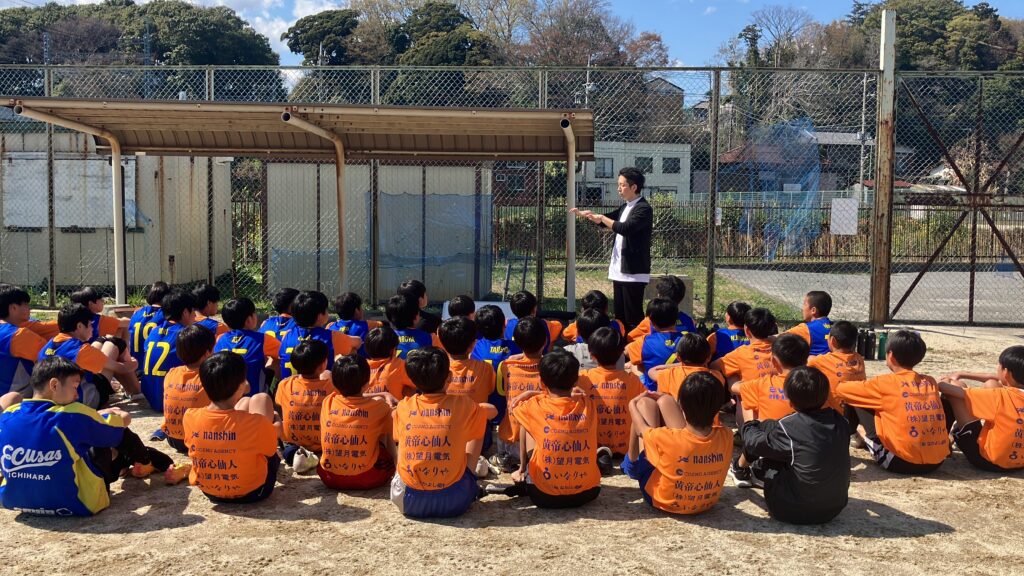

私たちはその一環として、文部科学省の「土曜学習応援団」と連携し、地域の学校やスポーツ施設で足育出前授業を行っています。この授業では、足の大切さや正しい靴選び、歩き方のポイントなどを子どもたちに伝え、未来の健康づくりを支援しています。こうした取り組みを通じ、持続可能な社会の実現と地球環境への配慮に貢献してまいります。

靴の順位

足を鍛え足指をしっかり動かすには、靴が大切です。大きく分けて五段階の良い順番があります。

①『はだし』

裸足での歩行は、足指を鍛えるうえで最も自然で理にかなった方法です。足指や足裏の筋肉、腱、靭帯がバランスよく働き、地面をしっかりとつかむ力が養われるため、足本来の機能が最大限に引き出されます。

現代人は靴下を履き、その上さらに靴を履いて長い時間を過ごしています。一見、足を守ってくれているように感じますが、実際には足を過剰に保護しすぎてしまっているのです。その結果、足の筋力や柔軟性が低下し、扁平足や外反母趾、内反小趾、浮指といったトラブルが生じやすくなっています。こうしたトラブルは単に足の痛みを引き起こすだけでなく、足裏のクッション機能が弱まることで、膝や腰、さらには全身の関節や骨格にまで悪影響を及ぼします。膝の軟骨がすり減ったり、腰痛を引き起こしたりと、思わぬ不調の原因になっていることが少なくありません。

私たち人類、ホモ・サピエンスは、約20万年前に現在の姿となって以来、足の構造に大きな進化は起きていません。もともと裸足で歩くことを前提にデザインされた身体であり、靴に依存した暮らしはごく最近のことにすぎません。実際、私たちはおよそ19万9,000年もの長い年月を裸足または簡素な履物で暮らしてきました。しっかりとした靴を履くようになったのはわずか数百年のことであり、足が持つ本来の力や役割を忘れてしまったのは、ほんの短い間のことなのです。

現代の靴文化によって、外反母趾や浮指だけでなく、足底筋膜炎、運動神経の低下、足のアーチやクッション機能の低下に伴う変形性膝関節症、変形性腰椎症、さらには頚椎や自律神経にまで悪影響が及ぶケースが増えています。つまり、足の健康は全身の健康に直結しているのです。

これは子どもの足にとっても極めて重要なことです。人の足はおおよそ8歳ごろまでに完成するとされ、その間にどのような環境で育ったかが、その後の人生の足の健康を大きく左右します。成長期に足指や足裏の筋肉をしっかりと使う経験が不足すると、将来、姿勢の悪さや運動能力の低下、けがのリスクの増加といった問題に悩まされる可能性が高くなります。そのため、子どもたちにはできる限り裸足で過ごす時間を作ることが大切です。裸足保育を取り入れている保育園や幼稚園の取り組みは、まさに未来への大きな贈り物だと言えるでしょう。

もちろん、いきなり無理をして裸足でアスファルトの上を歩いたり走ったりする必要はありません。まずは芝生や砂場、公園の柔らかい地面など、心地よい場所で裸足になり、思い切り体を動かしてみましょう。自然と足の指が地面をつかみ、これまで感じたことのない感覚や爽快さを味わえるはずです。それが、足本来の力を取り戻す第一歩となります。

②『鼻緒のある履物』

草履やわらじ、下駄といった「鼻緒がある履物」は、古くから日本人の生活に根づいてきた履物であり、現代においても足指を鍛えるうえで非常に優れた機能を持っています。

これらの履物は、足指をしっかりと使うことを自然に促し、足の筋肉を鍛えるための絶好の道具といえます。鼻緒のある履物を履くと、かかとが自由で固定されていないため、歩く際に自然と足の指に力が入ります。このとき、足指のDIP関節・PIP関節(足指の第一・第二関節)が伸展し、MP関節(足指の付け根の関節)が屈曲する形となり、足指の筋肉や腱がバランスよく働くことになります。その結果、足指の握る力が高まり、足裏全体でしっかりと地面をとらえられるようになり、転倒防止や姿勢改善にもつながるのです。

こうした履物は、単に伝統的なものというだけでなく、昔の人々の知恵と経験の結晶と言えるでしょう。江戸時代の農村の人々や、戦国時代の武士たちは、理屈や医学的根拠を知らずとも、日々の生活や戦で動きやすく、力が入りやすい履物を選び、自然と足の機能を鍛えていたのです。草履や下駄は、単なる履物ではなく、足本来の力を引き出すトレーニングの道具であり、身体全体のバランスを整える役割も果たしていました。

現代においても、こうした機能的な履物は進化を遂げています。最近では、かかとまでストラップがついた新しいタイプの草履が登場し、注目を集めています。これは、裸足で走ることで知られる「タラウマラ族」の伝統的な履物ワラーチを改良したもので、ハーバード大学の進化人類学者ダニエル・E・リーバーマンらの研究によって、その優れた機能が科学的に裏付けられています。軽量で自然な走りをサポートするこれらの草履は、トレイルランや長距離ランニングの愛好者の間で人気が高まり、現代人が失いつつある足の本来の力を呼び覚ます道具として、再評価されています。

日常の中で草履やわらじ、鼻緒付きのサンダルを取り入れることで、足指や足裏の筋肉を自然に鍛え、足元から健康を見直すきっかけにもなるでしょう。

③『ヒモ靴のスニーカー』

現代ではスニーカーが日常の履物としてすっかり定着しています。デザインや機能性が優れ、スポーツシーンだけでなく、通勤・通学、買い物などさまざまな場面でスニーカーを選ぶ人が増えています。多くの人は「スニーカーこそ足に最も優しい履物だ」と考えているかもしれません。しかし、残念ながらスニーカーも使い方を誤れば、かえって足に負担をかけ、足を痛めてしまうことがあります。実際、サッカーやバスケットボールなどのスポーツに打ち込んでいる中高生の中にも、足の変形や足底のトラブルに悩んでいる人が少なくありません。それは靴選びや履き方が正しくなされていないことが一因となっています。

とはいえ、スニーカーそのものが悪いわけではありません。むしろ条件さえ整えば、足の健康を支える心強い味方になります。スニーカーを履く際は、次のポイントに気を配ることが大切です。

条件① 毎回ひもをしっかり結ぶこと

スニーカーは「ひもでしっかり足を固定すること」が前提でデザインされています。ちょっとゴミ出しに行く程度の短時間であれば、ひもを結び直さずにサッと履いても構いません。しかし、通勤や通学で長時間歩くとき、ウォーキングや買い物に出かけるときは、必ずひもを一度ゆるめてから足を入れ、足にフィットさせた上でしっかり結び直すようにしましょう。ひもをゆるいままで履くと、靴の中で足指が遊んでしまい、DIP・PIP関節(足指の第一・第二関節)が屈曲し、MP関節(足指の付け根の関節)が伸展する、いわゆる「浮指」の状態になりやすくなります。この状態が続くと、足指や足裏の筋肉が十分に働かず、足のアーチが崩れたり、膝や腰にまで負担が広がったりする原因になるのです。

条件② 幅が自分の足に合っていること

スニーカーを選ぶ際には、長さだけでなく幅も重要です。幅広の足の方は、2Eや3E、場合によっては4Eといった幅広タイプの靴を選ぶ必要があります。つま先に1センチ程度の余裕を持たせることはよく知られていますが、指の横にもわずかに空間があることが理想です。横幅が狭いと足指が圧迫され、外反母趾や小指の変形、血行不良の原因になります。一方で、横幅に少し余裕があっても、ひもをしっかりと締め、甲の部分で足を固定すれば、靴の中で足がブレることなく、安定した歩行が可能です。

横幅が広すぎて足が動いてしまうと、靴擦れや疲労の原因にもなりますが、ヒモがある靴なら甲で縛ることでそれをカバーできるので、横幅の選び方はヒモ靴であるか・そうでないかによっても変わってきます。

補足:スニーカー選びと履き方の意識が足の健康を守る

近年はデザイン性を重視したスニーカーが多く、つい見た目で選んでしまいがちですが、足に合った正しいスニーカーを選び、きちんと履くことが足の健康を守る第一歩です。特に成長期の子どもやスポーツに取り組む若者、大人でも長時間歩く機会が多い方は、こうした意識が足元から全身の健康を支えることにつながります。

④『スリッパ・スリッポン』などの簡単に脱ぎ履きできるもの

スリッパやスリッポンといった履物は、現代日本では日常的に広く使われ、多くの人が室内履きやちょっとした外出用として愛用しています。手軽に履けて脱ぎ履きがしやすく、デザインも豊富なため人気がありますが、残念ながらこれらの履物は足の健康にとって必ずしも良いものとは言えません。

履いた瞬間は確かにとても楽に感じられるでしょう。それは、ちょうどファーストフードを口にしたときの手軽さや満足感に似ています。そのときは心地よく「便利だな」と感じますが、後々になって身体に悪影響が現れるという点でも同じです。スリッパやスリッポンも、使い続けるうちに少しずつ、その弊害が足や体全体に表れてくるのです。

鼻緒のある履物と異なり、スリッパやスリッポンのように上面がボックス状に覆われた履物では、足に力を入れたときにDIP関節・PIP関節(足指の第一・第二関節)が屈曲し、MP関節(足指の付け根の関節)が伸展する「浮指」の状態を引き起こしやすくなります。この状態が続くと、足指が本来の役割である地面をつかむ・支える・バランスを取るといった動きをしなくなり、足の筋力が衰えてしまうのです。

こうした足指の悪癖は、やがて足のアーチの崩れや偏平足、外反母趾、足底筋膜炎といったトラブルの原因となります。そしてその影響は足元だけにとどまらず、膝や股関節、腰椎にまで及び、慢性的な痛みや姿勢の悪化、さらには全身のバランスの乱れを招く遠因となるのです。にもかかわらず、多くの人はそのリスクに気づかないまま、便利さや見た目の良さを優先して履き続けてしまっています。

もちろん、スリッパやスリッポンがすべて悪いわけではありません。用途や使う時間、場所を考え、必要以上に長時間履き続けないように意識するだけでも、足への負担は大きく軽減されます。また、できるだけ足指をしっかり使える履物や、鼻緒付きの履物を選ぶことも、足の健康を守るための大切な工夫です。

➄『ハイヒール』

ハイヒールは、おしゃれな靴の代表格と言える存在です。フォーマルな場や特別なシーンで履くことで、装いに華やかさや洗練された印象を与えてくれます。そのため、多くの方が「少しくらい足がつらくても仕方がない」と我慢してしまいがちです。ですが、残念ながらおしゃれと健康はしばしば相反してしまうもの。ハイヒールが足に悪影響を与えることは、多くの方がすでにご存じの通りです。

ハイヒールは、外反母趾の最大の原因のひとつとされています。つま先が狭く尖った形状に足指が押し込まれ、足の骨や関節が不自然な角度に圧迫され続けることで、外反母趾だけでなく浮指、足底筋膜炎、さらには膝や腰への負担にまでつながっていきます。また、かかとが高いために重心が前方に偏り、全身のバランスが崩れ、筋肉や骨格に無理が生じやすくなります。

とはいえ、仕事や冠婚葬祭、パーティーなど、どうしてもハイヒールを履かなければならない場面もあります。そのようなときは、現地まではスニーカーやフラットシューズなど楽な靴で移動し、会場の近くでハイヒールに履き替えるのがおすすめです。ヨーロッパでは、女性たちはパーティーやフォーマルな場所へ向かう際、移動中は歩きやすい靴を選び、会場に着いてから華やかな靴に履き替えるのが一般的なスタイルです。

それに対して、日本では誰も見ていないような田舎道や駅までの道のりでも、最初から最後までハイヒールで移動する方が少なくありません。その結果、必要以上に足や体に負担をかけてしまっているのです。ほんの少しの工夫で、足への負担を減らし、長い目で見たときの健康を守ることができます。

ハイヒールは上手に付き合えば、おしゃれを楽しみながら健康も守れる靴です。日常的に履き続けるのではなく、シーンに応じて履き分ける意識を持つことが大切です。

まとめ

健康的な食生活が個人の体に良いだけでなく、社会全体の医療費負担を軽減し、持続可能な未来を支えるように、正しい靴選びや履き方といった足元からの健康習慣もまた、大きな意義を持っています。

もちろん、破傷風などの予防接種や最先端医療といった文明の恩恵も大切です。しかし、それと同時に日々の小さな心がけ、例えば足の健康を守る意識こそが、長期的に私たちの体を守り、社会の財政を支え、環境負荷の軽減にもつながると信じています。

足元から始まる健康づくりを、一人ひとりが大切にし、社会全体で支えていくこと。それが、持続可能で誰もが安心して暮らせる未来を築く第一歩です。

【子供の足を守る!正しい靴の選び方】の話

上でも触れましたが、子供の足はおおむね8歳頃までにその基本的な骨格やアーチが完成するといわれています。

そのため、大人になってから外反母趾や浮指といった足のトラブルで悩まないためには、幼少期から正しい靴の選び方・履き方を身につけることがとても大切です。

私たちは、千葉県や東京都の幼稚園~小中学の皆さんを対象に、「正しい靴の履き方」「足指の大切さ」「足の健康を守るための知識」をわかりやすくお伝えする出前授業を実施しています。

この取り組みは、地域の子どもたちの健康な成長を応援したいという想いから地域貢献・ボランティアとして無償で行っています。

今後も、子どもたちの足元から健康を支える活動を地道に続けてまいります。

※本取り組みは、地域の健康教育活動を行うボランティア団体「かみやま足育プロジェクト」が主導しています。

※文部科学省「土曜学習応援団」登録団体として、地域の学校や施設での健康教育活動を行っています。

※「いしのまき圏域SDGs」「あだちSDGs」の正式パートナーとして、地域のSDGs推進を応援しています。

※また、My人権宣言を行い、誰もが安心して暮らせる社会づくりに貢献しています。