整体が標準医療として利用されるために、私たちが取り組んでいること ― CORE AGE RESET のエビデンスレベルと評価構造 ―

本稿の目的と位置づけ

本稿は、腰痛に対する民間手技療法を、流派や技法名ではなく、評価指標・介入プロトコル・再評価の構造として整理し、医療者と共通の言語で議論可能な形で提示することを目的とする。

近年、腰痛治療においては、薬物療法・運動療法・心理社会的介入などを組み合わせた包括的なアプローチが重視されている。一方で、民間手技療法は多くの臨床現場で実践されているにもかかわらず、評価方法や治療構造が標準化されていないことから、医療との接続や検証が困難な状況に置かれてきた。

本稿では、この問題を「技術の優劣」ではなく、評価と構造の不在という観点から捉え直す。そのうえで、CORE AGE RESET において採用している評価フォーマット、介入の組み立て方、再評価の手順を明示し、日常臨床で反復可能かつ比較可能な形で結果を蓄積するための枠組みを示す。

本稿が対象とするのは、特定の流派や思想の正当性を主張することではない。あくまで、

・どのような背景条件を持つ患者に

・どの評価指標を用い

・どのような介入を行い

・どのような変化が得られたのか

という臨床上の事実を、第三者が検証可能な形で整理することに主眼を置いている。

また、本稿で扱うエビデンスは、いわゆるランダム化比較試験(RCT)の結果そのものではない。むしろ、将来的に比較研究や介入研究へと接続可能な「前段階の臨床構造」を整備する試みである。評価項目の統一、介入手順の明確化、施術前後の比較という基本的な枠組みを固定することで、経験則を検証可能なデータへと移行させることを目的としている。

安全性についても、本取り組みは医療との対立を前提としていない。発熱、外傷、進行性神経症状、重篤な基礎疾患が疑われる場合など、医療的評価を優先すべき状況においては、適切な医療機関への紹介を前提とする。CORE AGE RESET は、医療の代替ではなく、医療と連携可能な位置づけを明確にしたうえで運用されている。

本稿は、民間手技療法をいきなり医療に組み込むことを目的とするものではない。しかし、評価と構造を共有することで、医療者が「検討可能な対象」として扱える領域を明確にすることは、将来的な統合医療の可能性を広げる第一歩になると考えている。

なぜ整体は医療から距離が生まれたのか

経験則として発展した東洋医学と整体

整体を含む多くの民間手技療法は、長年の臨床経験の蓄積をもとに発展してきた。

多数の症例を診る中で、どのような状態にどのような介入を行うと変化が生じやすいのかという知見が集積され、それが体系化されてきたという歴史的背景がある。

このような経験則に基づく医療体系は、必ずしも科学的検証と対立するものではない。

実際、西洋医学の中でも、臨床現場での観察や経験から仮説が生まれ、その後に検証が進められてきた治療法は少なくない。

経験は、科学的検証の出発点として重要な役割を果たしてきた。

評価と再現性を持たなかったことの影響

一方で、整体が医療と十分に接続されてこなかった背景には、評価方法と再現性の枠組みが共有されていなかったという構造的な問題がある。

多くの整体的介入では、

・どのような状態を

・どの指標で評価し

・どのような変化をもって改善と判断するのか

が施術者ごとに異なっていた。

その結果、個々の施術者の中では有効性が実感されていても、第三者が同じ条件で検証したり、結果を比較したりすることが困難であった。

医療の世界では、評価指標が共有され、判断基準が明確でなければ、有効性や安全性についての議論自体が成立しない。

この点において、整体は「効果がない」から医療と距離を置かれたのではなく、評価と説明の共通言語を欠いていたために、検討の対象になりにくかったと捉える方が実態に近い。

技術の問題ではなく「構造の問題」であったという視点

整体と医療の距離を生んだ要因を、技術そのものの問題として捉えると、本質を見誤る。

問題となってきたのは、介入の内容ではなく、それをどのような構造で評価し、記録し、共有してきたかという点である。

医療では、

・評価が先にあり

・介入があり

・結果を同じ指標で再評価する

という構造が前提となっている。

一方で、評価が固定されていない状態では、どれほど優れた臨床経験があっても、それは個人の技能や感覚の中に留まってしまう。

この構造的な違いが、整体を医療から遠ざけてきた最大の要因である。

本稿では、このギャップを埋めるために、整体を「技術の集合」としてではなく、評価・判断・介入・再評価から成る一つの治療構造として捉え直す。

この視点に立つことで、整体は医療と対立する存在ではなく、検討と検証の対象として位置づけ直すことが可能になる。

科学・エビデンスとは何か

「科学的根拠があるかどうか」という表現は、整体や東洋医学の分野においてしばしば対立的に用いられてきた。科学で説明できないものは価値がない、あるいは非科学的である、という二分法的な理解が生じやすい。しかし、この議論は、そもそも科学とは何か、科学的根拠とは何を指すのかという前提が共有されていないことに起因している。

科学とは、正しい答えをあらかじめ持っている体系ではない。科学とは、ある現象に対して仮説を立て、その仮説を第三者が検証可能な手続きに落とし込み、結果を共有し、反証を受け入れるための方法論である。すなわち、科学とは結論そのものではなく、検証の過程を社会的に共有するための枠組みを指している。

この視点に立てば、科学は未知の現象を即座に否定するための道具ではない。むしろ、分からない現象を分からないままにせず、少しずつ確かめていくための手段である。科学的であるとは、絶対的な正しさを主張することではなく、検証可能な形で説明し続ける姿勢を持つことに近い。

同様に、「科学的根拠がある」という表現も誤解されやすい。科学的根拠とは、その主張が必ず正しいことを保証するものではない。科学的根拠があるとは、ある介入や仮説が、一定の条件と評価指標のもとで検証され、その結果が第三者によって追試可能な形で提示されている、という状態を指す。

医療の現場で用いられている多くの治療法も、最初から完成された科学として存在していたわけではない。臨床現場での観察や経験から仮説が生まれ、それが検証され、修正され、時には否定されながら現在の形に至っている。科学的根拠とは固定されたゴールではなく、更新され続ける途中経過である。

この文脈において、エビデンスとは単なる論文の数や研究規模を指すものではない。エビデンスとは、個々の臨床経験を、他者と共有可能な形へと変換するための仕組みである。どれほど多くの症例を改善してきたとしても、その内容が属人的で再現できない形に留まっていれば、社会的な知識として蓄積されることはない。

エビデンスは経験を否定するものではない。むしろ、経験を出発点として、それを評価し、比較し、記録し、第三者が検証できる形に整えるためのプロセスである。この意味で、東洋医学や整体は本質的にエビデンスと対立する存在ではない。問題となるのは、経験があるかどうかではなく、その経験がどの段階まで検証可能な形に整理されているかという点にある。

経験則から科学へ移行するという過程は、東洋医学においてすでに現実のものとなっている。漢方薬の多くは、長年の経験則として用いられてきた処方が、成分分析や臨床研究を通して再解釈され、現在では西洋医学の枠組みの中で処方されている。ここで起きているのは、東洋医学が否定されたのではなく、経験が科学の言語に翻訳されたという変化である。

整体においても、同様の道筋を描くことは可能である。すべての整体が医療に統合される必要はない。しかし、理にかなった介入までが、評価や構造が示されていないという理由だけで検討対象から外れてしまうことは、患者にとっても医療にとっても損失である。

このような背景から、医療の世界ではエビデンスを「ある・ない」で二分するのではなく、確からしさの段階として整理する考え方が採用されている。経験則はエビデンスの出発点であり、評価と比較を通して、より高い段階へと進んでいく。エビデンスは序列ではなく、進行表である。

CORE AGE RESET は、経験を否定することなく、同時に科学の枠組みからも孤立しないために、エビデンスの入口を意識的に整えるという立場を取っている。本稿で提示する評価構造と介入プロトコルは、整体をいきなり医療に組み込むためのものではない。医療と同じ言語で議論可能な位置まで、臨床を引き上げるための基盤である。

エビデンスレベルの整理

エビデンスレベルという言葉は、研究者のための指標として語られることが多いが、本来は臨床家が自らの治療を客観的に位置づけるための道具である。

重要なのは、どのレベルにいるかを理解することであり、それは現在の臨床を否定することではなく、次に何を整えればよいかを明確にする作業である。

整体の現場では、「自分の治療は効いている」という実感を持つ施術者は多い。しかし、その実感がエビデンスのどの段階に相当するのかを整理する機会はほとんどない。この整理が行われない限り、整体は個々の経験に依存した領域に留まり続け、医療との接続点を見いだすことが難しくなる。

医療で用いられているエビデンスレベルの基本構造

まず、医療分野で一般的に用いられているエビデンスレベルを、整体の臨床に即した形で整理する。

| エビデンスレベル | 医療での定義 | 整体の臨床に置き換えた場合 |

|---|---|---|

| レベル1 | ランダム化比較試験(RCT)、メタ解析 | 無作為化された条件で、介入あり・なし、または複数介入を比較 |

| レベル2 | 比較研究(非ランダム) | 同一評価指標を用いた介入前後比較、群間比較 |

| レベル3 | 観察研究 | 一定期間の経過観察に基づく傾向分析 |

| レベル4 | 症例報告 | 特徴的な改善例を詳細に記録 |

| レベル5 | 専門家の意見・経験 | 施術者の臨床経験、感覚、印象 |

この表から分かるように、整体の多くは現在、レベル5からレベル4に位置している。

これは「エビデンスが低い」という意味ではなく、科学的検証の入口に立っている段階であると捉えるべきである。

整体がいきなりレベル1を目指すべきでない理由

整体の分野では、「RCTを行わなければ意味がない」という議論がしばしば見られる。しかし、臨床の現実を無視した研究設計は、結果的に現場と乖離したものになりやすい。

レベル1の研究では、

・介入内容の厳密な固定

・患者背景の均質化

・無作為な群分け

が求められる。

これは研究としては理想的である一方、日常臨床では、

・患者の希望

・症状の多様性

・施術者の裁量

を大きく制限することになる。

その結果、「研究のための治療」となり、臨床的妥当性を損なうことも少なくない。

エビデンスの階段を飛ばすことは、むしろ検証の質を下げるリスクを伴う。

整体が現実的に積み上げられるエビデンスレベル

整体がまず目指すべきは、レベル2からレベル3の領域である。

すなわち、評価を統一し、比較可能な形で結果を残すことである。

具体的には、

・同一の評価項目を用いる

・施術前後を必ず比較する

・施術者の主観だけで終わらせない

・患者主観評価を必ず記録する

これらを満たすだけで、経験則は「検証可能な経験」へと変化する。

エビデンスとは一度で完成するものではなく、経験が評価によって整理され、比較によって段階を上がっていく過程そのものである。

CORE AGE RESET が採用しているエビデンスレベルの立ち位置

CORE AGE RESET は、明確にエビデンスレベル2を起点として設計されている。

これは、

・日常臨床で無理なく運用でき

・患者の利益を損なわず

・将来的な研究へ接続可能

という現実的な条件を満たすためである。

評価項目は、将来的にRCTや多施設研究でも使用可能な形を意識しつつ、現段階では「比較できること」を最優先としている。この立ち位置を明示することで、本取り組みが何を主張し、何を主張していないのかが明確になる。

エビデンスレベルは「序列」ではなく「進行表」である

最後に強調しておきたいのは、エビデンスレベルは治療の優劣を決めるための序列ではないという点である。

それは、治療がどこまで整理され、共有可能になっているかを示す進行表である。

整体が医療と統合されていくためには、この進行表のどこに立っているのかを正直に認識し、一段ずつ階段を上っていく必要がある。

CORE AGE RESET が行っているのは、整体をいきなり医療に押し込むことではなく、医療と同じ言語で検討可能な位置まで引き上げる作業である。

CORE AGE RESET における評価の考え方

CORE AGE RESET において、評価は「施術の前に形式的に行う作業」ではない。

評価そのものが治療の一部であり、同時にエビデンスを積み上げるための基盤である。

どれほど高度な介入を行ったとしても、評価の構造が曖昧であれば、その結果は治療としても研究としても残らない。

整体を標準医療として利用してもらうために、まず明確にすべきなのは、

何をもって改善と判断するのか

どの情報を治療判断の根拠とするのか

という点である。

この問いに答えない限り、治療は施術者の感覚の中に閉じ、第三者が検討できる対象にはならない。

評価は治療の前提条件である

医療の現場では、評価が治療に先行する。

診断名の有無にかかわらず、治療介入は必ず何らかの評価に基づいて行われ、その結果は同じ指標で再評価される。

CORE AGE RESET では、この考え方をそのまま採用している。

評価を「治療の補助」ではなく、「治療の前提条件」として位置づけることで、介入の妥当性と結果の説明可能性を担保する。

評価が明確であれば、

・なぜその介入を選択したのか

・なぜその順序で行ったのか

・なぜ改善したと判断したのか

を、施術者自身が説明できる。

これは患者に対する説明責任であると同時に、医療者との情報共有の前提でもある。

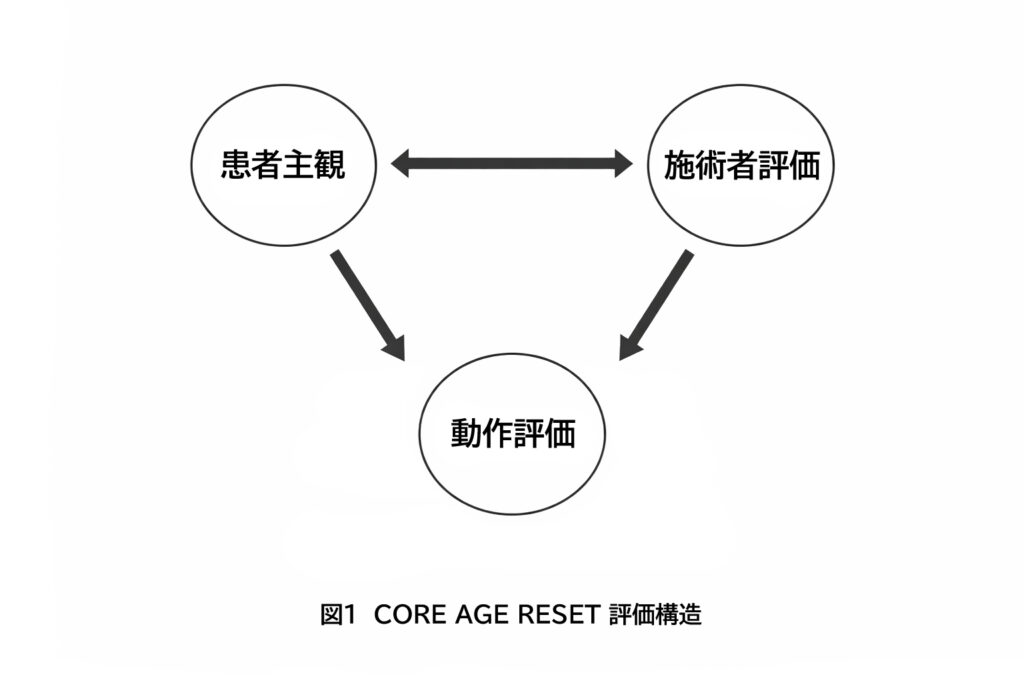

評価は「患者・施術者・動作」の3方向から行う

腰痛は、単一の指標で捉えられる症状ではない。

CORE AGE RESET では、この点を踏まえ、評価を三つの視点から構成している。

第一に、患者自身による主観的評価である。

痛みの程度、日常生活への影響、動作のしやすさといった患者の実感は、治療において最も重要なアウトカムである。

現代医療においても、Patient Reported Outcome(PRO)が重視されているように、患者の主観を中心に据えない評価は成立しない。

第二に、施術者による評価である。

触診や動作観察を通じて得られる情報は、臨床家の専門性が最も反映される部分である。

ただし、CORE AGE RESET では、この評価を感覚的な印象に留めず、可能な限り言語化し、記録することを重視している。

施術者の判断を記録することで、治療は初めて共有可能な知識となる。

第三に、動作を通じた評価である。

腰痛は安静時よりも動作時に問題が顕在化することが多く、動きの中で痛みがどのように出現するかを確認しなければ、本質的な変化を捉えることはできない。

動作評価は、患者の主観と施術者の見立てをつなぐ客観的な接点として機能する。

評価を増やしすぎないことが再現性につながる理由

評価項目を増やせば、より正確に状態を把握できるように見えるかもしれない。

しかし、医療の現場では、評価は多ければ良いものではない。

評価項目が過剰になると、

・臨床での運用が困難になる

・施術者ごとの差が拡大する

・記録が形骸化する

といった問題が生じる。

CORE AGE RESET では、あえて評価項目を最小限に抑えている。

それは、評価を「続けられるもの」にしなければ、エビデンスは積み上がらないからである。

医療に近づくために必要なのは、完璧な評価ではなく、継続可能で再現性のある評価構造である。

この評価設計により、

・日常臨床で無理なく回り

・施術者が変わっても大きな差が出にくく

・将来的にデータとして再利用できる

という条件を満たすことが可能になる。

CORE AGE RESET における評価は、「治すため」だけのものではない。

それは同時に、「説明できる治療」を成立させるための基盤である。

CORE AGE RESET 公式評価フォーマット

CORE AGE RESET では、評価を「治療の付属情報」ではなく、治療そのものを成立させるための構造要素として位置づけている。

本評価フォーマットは、日常臨床での実用性を確保しつつ、将来的に研究や多施設での比較にも耐えうることを目的として設計されている。

評価項目は多くを詰め込むのではなく、

臨床判断に必須な情報のみを、一定の順序で取得する

という考え方に基づいて構成されている。

【基本情報】背景条件を定義する工程

最初に取得するのは、年齢、性別、主訴、発症様式、既往歴などの基本情報である。

これは診断名を確定するためではなく、患者背景という前提条件を明確にするために行う。

同じ腰痛であっても、

・急性か慢性か

・外傷性か非外傷性か

・生活背景や職業動作

によって、評価の解釈や治療反応は大きく異なる。

この工程は、後続する評価や介入結果を正しく解釈するための「条件設定」に相当する。

【① 疼痛評価】主評価項目としての位置づけ

疼痛評価は、本フォーマットにおける主評価項目(Primary Outcome)である。

CORE AGE RESET では、治療効果の判断を施術者側の感覚ではなく、患者自身が感じている痛みの変化に置いている。

数値化された疼痛スケールを用いることで、

・施術前後の比較

・経過観察時の変化

が可能となり、治療効果を時系列で追跡できる。

この評価は、最終的な治療成否を判断する基準として、常に中心に据えられる。

【② 疼痛パターン分類】動作時痛を評価する意味

疼痛の強さだけでは、腰痛の臨床像は十分に把握できない。

そのため、本フォーマットでは「どの動作で痛みが出るか」を必ず評価する。

具体的には、

・前屈

・後屈

・回旋

・側屈

・歩行時

といった基本動作における疼痛の有無や程度を確認する。

この疼痛パターン分類は、診断名をつけるためのものではない。

介入の方向性を決定し、施術後の変化を客観的に確認するための指標である。

施術前後で同じ動作を再評価することで、

「何が変わったのか」を患者・施術者の双方が共有できる。

【④ CORE AGE 評価】体幹と連動性の評価

CORE AGE 評価では、体幹の安定性と全身の連動性を確認する。

腰痛は局所の問題として捉えられがちだが、実際には体幹機能や動作連鎖の破綻が背景に存在することが多い。

この評価は、数値化を目的とするものではなく、

・左右差

・安定性

・動作の滑らかさ

といった臨床的に重要な要素を一定の基準で把握するためのものである。

評価項目を限定することで、施術者間の解釈差を最小限に抑える設計となっている。

【⑤ 総合評価】施術者の判断を記録する理由

医療の現場では、数値化できない臨床判断も重要な情報として扱われる。

CORE AGE RESET では、施術者の見立てを排除するのではなく、明示的に記録するという選択をしている。

総合評価欄では、

・評価結果を踏まえた仮説

・介入方針

・注意点

などを簡潔に記載する。

これは、施術者の裁量を正当化するためではなく、

治療判断の過程を可視化するための工程である。

【⑥ 患者主観評価】Patient Reported Outcome の重要性

最後に取得するのが、患者主観評価である。

ここでは、疼痛の変化だけでなく、

・動きやすさ

・日常生活での変化

・治療に対する納得感

といった要素を確認する。

現代医療において、Patient Reported Outcome は最も重視されるアウトカムの一つであり、

治療の成功は患者の実感によって最終的に判断される。

CORE AGE RESET の評価構造は、

患者が良くなったと感じているかどうかを、最終判断の中心に据えている。

この評価構造が示していること

CORE AGE RESET の評価構造は、症状を多角的に測定するために作られたものではない。

その目的は、治療という行為を、第三者が理解し、検討し、再現可能な形に整えることにある。

評価項目の一つ一つは独立して存在しているのではなく、治療判断の流れを構成する要素として配置されている。

この構造が示しているのは、「何をもって治療と呼ぶのか」という問いに対する一つの答えである。

施術前の状態を把握する

治療は、介入から始まるものではない。

CORE AGE RESET において治療は、施術前の状態を明確に定義することから始まる。

疼痛評価、動作時痛の分類、体幹と連動性の評価といった工程は、単なる記録ではなく、介入の必要性と方向性を定めるための前提条件である。

この段階で状態が十分に把握されていなければ、その後に行われる施術は、結果的に「何に対して行われた治療なのか」を説明できないものになる。

施術前評価を重視することは、治療効果を正しく判断するための最低条件であり、医療の思考様式と一致している。

施術者の判断を可視化する

整体において、施術者の判断は不可欠である。

しかし、その判断が暗黙知のままでは、治療は属人的な技術に留まり、他者と共有されることはない。

CORE AGE RESET では、施術者の見立てや介入方針を、総合評価として明示的に記録する。

これは施術者の裁量を強調するためではなく、治療判断がどの情報に基づいて行われたのかを可視化するためである。

判断の過程が記録されていれば、

・後から振り返ることができ

・他者が検討することができ

・修正や改善が可能になる。

これは、臨床経験を個人の感覚から、共有可能な知識へと変換する重要な工程である。

患者の実感で結果を判断する

最終的な治療の成否は、患者がどう感じているかによって判断される。

CORE AGE RESET の評価構造では、この点を明確に位置づけている。

施術者が「良くなった」と感じていても、患者が改善を実感していなければ、その治療は成功とは言えない。

そのため、患者主観評価を最終アウトカムとして必ず取得する。

これは整体特有の考え方ではなく、現代医療において重視されている Patient Reported Outcome の思想と一致している。

治療は、数値や所見の改善だけで完結するものではなく、患者の生活がどう変化したかによって評価される。

三者がそろって初めて治療が成立する

この評価構造が示している最も重要な点は、

患者・施術者・評価指標の三者がそろって初めて治療が成立するという考え方である。

患者の主観だけでも、施術者の判断だけでも、動作評価だけでも治療は完結しない。

三つの視点が同時に存在し、それぞれが補完し合うことで、治療は初めて説明可能な行為となる。

この構造は、治療を「技術の巧拙」から切り離し、

評価に基づく介入と、その結果の検証という医療的枠組みへと引き上げる。

CORE AGE RESET が目指しているのは、施術者の感覚を排除することではない。

感覚を残したまま、それを評価構造の中に位置づけ、検討可能な形にすることである。

CORE AGE RESET の治療を「複合介入」として捉える理由

CORE AGE RESET では、治療を単一の手技や技法の集合としてではなく、評価に基づいて構成された複合介入(complex intervention)として位置づけている。

この立場は、整体特有の発想ではなく、医療分野において一般的に採用されている治療評価の考え方に沿ったものである。

腰痛という症状は、単一の組織異常や機能障害のみで説明できるものではない。

身体構造、運動制御、生活動作、心理的要因などが相互に影響し合い、症状として表出する。

このような背景を持つ症状に対して、単一介入のみで臨床効果を評価することは、現実的でも合理的でもない。

個別手技を切り分けて評価しない理由

治療評価においてしばしば生じる誤解は、「どの手技が効いたのか」を特定することが、科学的であるという考え方である。

しかし臨床の現場では、評価に基づいて複数の介入を組み合わせ、その総体として症状の改善を目指すのが一般的である。

医療においても、

・薬物療法

・運動療法

・生活指導

・心理的介入

などが同時に行われることは珍しくなく、それらは個別に切り分けて評価されるのではなく、治療パッケージとしての有効性が検討される。

同様に、CORE AGE RESET では、

「どの技術が効いたか」ではなく、

「評価に基づいて構成された介入プロセスが、評価指標に対してどのような変化をもたらしたか」

を検討対象とする。

この視点に立つことで、議論の焦点は技法論から離れ、治療としての妥当性へと移行する。

医療でも一般的な「複合介入」という考え方

医療研究の分野では、複数の要素から構成される治療を「複合介入(complex intervention)」として扱う。

この場合、重要視されるのは以下の点である。

・介入に含まれる要素が明確に定義されているか

・介入の順序や判断基準が一定であるか

・評価指標が事前に定められているか

・介入前後で同一の評価が行われているか

個々の要素を完全に分離して検証することよりも、治療システムとして再現可能かどうかが重視される。

CORE AGE RESET は、この複合介入の考え方を前提に設計されている。

介入内容は、評価結果に応じて構成されるが、その判断基準と評価項目は固定されている。

これにより、治療は属人的な裁量に依存しながらも、構造としては共有可能なものとなる。

治療を「技」ではなく「システム」として扱う意義

治療を個々の技術に分解してしまうと、評価は容易になるように見える。

しかしその結果、臨床の文脈が失われ、現実の治療から乖離した検証になりやすい。

CORE AGE RESET が重視しているのは、

「誰が行っても、同じ評価構造に基づいて治療を進められるか」

という点である。

治療をシステムとして設計することで、

・教育・指導が可能になる

・臨床データを蓄積できる

・医療者との議論が成立する

・将来的な研究設計につながる

といった利点が生まれる。

これは、整体を特定の思想や技法の枠に閉じ込めるための試みではない。

むしろ、整体を医療的介入として検討可能な位置へ引き上げるための前提条件である。

CORE AGE RESET における複合介入という位置づけは、

治療を感覚や経験から切り離すためではなく、

それらを評価構造の中に正しく位置づけるための選択である。

初診から再評価までの治療フロー

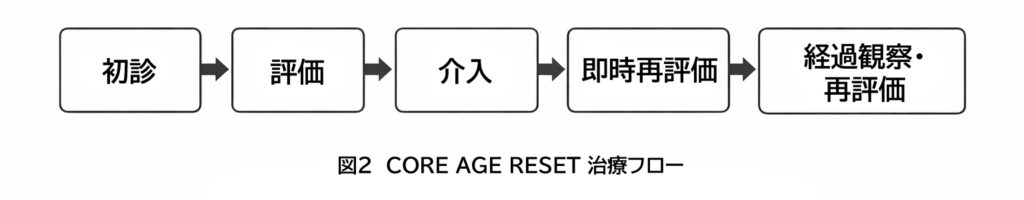

CORE AGE RESET における治療は、単回の施術行為ではなく、評価・介入・再評価を前提とした連続的プロセスとして設計されている。

この構造は、医療における診療フローと同様に、初診時評価、介入、経過観察、再評価という段階を基本としている。

治療の目的は、「その場で症状を軽減させること」だけではなく、

評価指標に基づき、介入の妥当性を検証可能な形で積み上げることにある。

初診時:評価と説明を最優先する理由

初診時に最も重視されるのは、介入ではなく評価である。

CORE AGE RESET では、評価を行わずに施術に入ることは原則として行わない。

初診時に実施される評価は、以下の要素から構成される。

・患者背景(基本情報)

・疼痛の主観評価

・動作時の疼痛パターン

・体幹および全身の連動性

ここで重要なのは、診断名を確定することではない。

介入によって変化させるべき対象を明確に定義することが目的である。

評価結果は、施術者のみが把握するのではなく、患者本人にも共有される。

どの動作で症状が顕在化しているのか

どの身体機能に問題があると考えられるのか

今回の介入で何を目標とするのか

これらを説明することで、治療は患者にとって「受け身の行為」ではなく、理解された医療行為となる。

評価に基づいた介入の組み立て

介入内容は、初診時に得られた評価結果に基づいて構成される。

疼痛パターン、体幹の安定性、連動性の低下部位などを総合的に判断し、介入の順序と重点を決定する。

ここで重視されるのは、

「何を行うか」ではなく

「なぜそれを行うのか」

が説明可能であることである。

介入は、評価と明確に紐づけられた形で行われ、

場当たり的な手技選択は行われない。

この設計により、介入の妥当性は後から検証可能となり、治療は個人の裁量に閉じない構造を持つ。

施術直後:即時再評価を行う意味

介入後には、必ず即時再評価が行われる。

初診時と同一の評価項目を用いて、疼痛や動作時痛の変化を確認する。

即時再評価の目的は、治療効果を誇示することではない。

介入が評価指標に対してどのような影響を与えたかを確認し、次の判断材料とするためである。

この工程により、

・反応が良好な介入

・変化が乏しい介入

を早期に識別することが可能となる。

即時再評価は、以降の治療計画を修正・最適化するための重要な情報源であり、治療を一回限りの行為に終わらせないための基盤となる。

経過観察:治療を連続したプロセスとして捉える

腰痛治療は、単回の介入で完結するものではない。

CORE AGE RESET では、治療を連続した介入プロセスとして捉え、経過観察を重視している。

再診時には、前回の評価結果と現在の状態を比較し、

・どの評価指標が改善しているか

・どの指標が停滞しているか

を明確にする。

この比較により、治療は「前回よりどう変化したか」という文脈で進行し、

漫然とした施術の継続を防ぐことができる。

再評価:治療の妥当性を検証する工程

一定期間の介入後には、初診時と同一の評価項目を用いて再評価を行う。

評価項目を変更しないことが、ここで極めて重要である。

同一指標を用いることで、

・治療前後の変化を客観的に比較でき

・介入の妥当性を検証でき

・治療方針の継続・修正・終了を判断できる

改善が確認された場合には、介入の調整や次の段階への移行を検討する。

改善が乏しい場合には、評価そのものの見直しや、介入戦略の変更を検討する。

この判断は、感覚ではなく評価に基づいて行われる。

患者自身が変化を理解していくプロセス

この一連の流れの中で、患者は自分の身体の変化を段階的に理解していく。

どの動作が楽になったのか

どの痛みが軽減したのか

生活の中で何が変わったのか

これらを言語化しながら確認することで、治療は「施術者だけが分かっているもの」ではなくなる。

このプロセスは、患者の納得度を高めるだけでなく、治療継続やセルフケアへの主体的な参加にもつながる。

CORE AGE RESET における治療フローは、

治療を結果として説明可能なものにするための構造であり、

医療と対話するための前提条件でもある。

透明性としての治療公開とデータ蓄積

CORE AGE RESET における取り組みの特徴の一つは、治療プロセスを閉じた空間に留めず、第三者が検証可能な形で公開・蓄積していく姿勢を明確にしている点にある。

これは治療の正当性を主張するためではなく、再現性と説明可能性を担保するための構造的選択である。

医療において、治療が標準化されていく過程では、

「誰が行ったか」ではなく

「どのような条件下で、何が行われ、どのような結果が得られたか」

が共有されてきた。

この共有可能性こそが、医療を医療たらしめてきた基盤である。

同様の治療はすでに日常臨床で運用されている

CORE AGE RESET で行われている評価・介入・再評価の流れは、研究目的のために新たに作られたものではない。

すでに日常臨床の中で継続的に運用されており、患者対応の中で現実的に回る構造として成立している。

評価項目や治療フローは、

・特殊な設備を必要とせず

・特定の施術者だけが実行できるものではなく

・日常診療の負担を過度に増やさない

ことを前提に設計されている。

この点は、将来的に多施設・多施術者でのデータ蓄積を視野に入れるうえで重要であり、

「研究のための治療」ではなく「臨床の延長としての治療」であることを明確にしている。

治療過程を公開している理由

治療過程の一部を動画等の形で公開している理由は、宣伝や可視化のためではなく、透明性の確保にある。

医療においては、治療内容がブラックボックス化していること自体がリスクとなる。

どのような評価が行われ、

どのような介入が選択され、

どのように再評価が行われているのか

が外部から理解できなければ、検証も議論も成立しない。

治療過程を公開することで、

・介入内容の妥当性

・評価の一貫性

・説明と実際の行為の整合性

を第三者が確認可能な状態に置くことができる。

これは「治療を見せること」自体が目的なのではなく、治療が説明可能な構造を持っていることを示すための手段である。

「見せられる治療」だけを積み上げるという姿勢

CORE AGE RESET では、

説明できない治療

再現できない治療

評価と結びつかない介入

を意図的に排除している。

これは治療の自由度を下げるためではなく、治療を社会的に共有可能な知識として残すためである。

治療が属人的であればあるほど、効果があったとしても、それは個人の経験に留まる。

一方で、評価・介入・再評価が構造化されていれば、治療は記録され、比較され、蓄積されていく。

この積み重ねこそが、エビデンスレベルを段階的に引き上げ、将来的な研究や医療連携へとつながる土台となる。

CORE AGE RESET が重視しているのは、

「すごい治療を行うこと」ではなく、

「後から検証されても耐えられる治療だけを残すこと」である。

統合医療としての整体が目指す未来

CORE AGE RESET の取り組みは、整体を既存医療と対立させることを目的としていない。

また、整体をそのまま標準医療に組み込もうとするものでもない。

本稿が目指しているのは、評価・介入・結果の構造を共有可能な形に整えることで、医療と連続性を持たせることである。

統合医療とは、異なる医療体系を無理に融合させることではない。

共通の評価軸と検証手続きを持つことで、相互に検討可能な状態を作ることに他ならない。

整体業界に共通プロトコルを残すということ

整体が医療と接続されない最大の理由は、

有効性の有無以前に、共通プロトコルが存在しないことにある。

現状では、

・同じ「腰痛」という言葉を使っていても評価基準が異なり

・介入内容が施術者ごとに大きく異なり

・結果の判断方法も統一されていない

この状態では、個々の経験が積み上がることはなく、治療は常に単発的な成功体験に留まる。

CORE AGE RESET が行っているのは、技術の統一ではなく、評価と治療フローの統一である。

評価構造と介入の順序が共有されていれば、個々の施術者が異なる経験や工夫を持っていたとしても、その結果を同じ土俵で比較し、議論することが可能になる。

これは整体業界全体にとって、経験を「継承可能な知識」へと変換するための最低条件である。

医師・理学療法士と同じ言語で議論できる未来

医療者が治療を評価する際に見るのは、流派や思想ではなく、評価指標と介入内容、そして結果である。

どの評価に対して

どのような介入が行われ

どのような変化が確認されたのか

この三点が整理されていなければ、議論は成立しない。

CORE AGE RESET では、診断名や思想的背景を前面に出すことを意図的に避け、評価構造と治療フローを中心に提示している。

この形式を取ることで、医師や理学療法士と

「有効か否か」

「どのような患者に適用可能か」

「どこに限界があるか」

といった実質的な議論が可能になる。

これは、整体が医療に迎合することではなく、医療と同じ検討テーブルに着くための準備である。

評価を共有できる治療としての整体

統合医療として整体が位置づけられるためには、治療効果が「語れる」だけでは不十分である。

評価結果が、共有でき、再検討でき、否定も可能な形で提示されなければならない。

評価を共有できるということは、治療が常に仮説検証の対象に置かれるということであり、それは治療の価値を下げることではなく、むしろ高める行為である。

CORE AGE RESET は、整体を完成された治療として提示するのではなく、検証可能な介入モデルとして開いた状態で提示している。

この姿勢こそが、整体を経験則の世界に閉じ込めず、医療との連続性の中に位置づけるために不可欠であると考えている。

最後に:説明できる治療であるために

本稿を通して示してきた CORE AGE RESET の取り組みは、整体を「医療に置き換える」ことを目的としたものではない。

また、既存医療の枠組みを否定する意図もない。

私たちが一貫して重視しているのは、治療という行為が、説明可能であり、検討可能であり、再現可能な形で提示されているか

という一点である。

「治す」より前に、「説明できる治療」を

治療において結果は重要である。

しかし医療の世界では、結果だけが独立して評価されることはない。

どのような評価に基づき

どのような判断が行われ

どのような介入が選択され

どのような変化が確認されたのか

この一連の過程が説明できて初めて、治療は社会的に共有可能な行為となる。

整体の現場では、「良くなった」という事実があっても、その過程が言語化されず、構造化されないまま消えていくことが少なくない。

CORE AGE RESET が評価構造と治療フローを重視するのは、治療の価値を結果だけに依存させないためである。

説明できる治療は、検証されることを前提とし、検証される治療は、次の改善へとつながる。

患者と医療、その両方に誠実であるために

患者にとって重要なのは、

自分の身体に何が起きており、

なぜその治療が選ばれ、

どのような変化が期待されているのか

を理解できることである。

同時に、医療に対して誠実であるためには、治療が属人的な信念や思想ではなく、評価と結果に基づいて検討可能な形で提示されなければならない。

CORE AGE RESET は、整体を「信じるかどうか」の対象にするのではなく、「検討できる介入モデル」として提示することを選んでいる。

この立場は、即座に高いエビデンスレベルを主張するものではない。

しかし、評価を統一し、結果を蓄積し、議論に耐えうる形で治療を残していくことこそが、統合医療への唯一の現実的な道筋であると考えている。

整体が医療の中でどのような位置を占めるべきかは、今後も検討され続ける課題である。

その議論の出発点として、本稿が提示した評価構造と治療フローが、一つの検討材料となることを期待している。